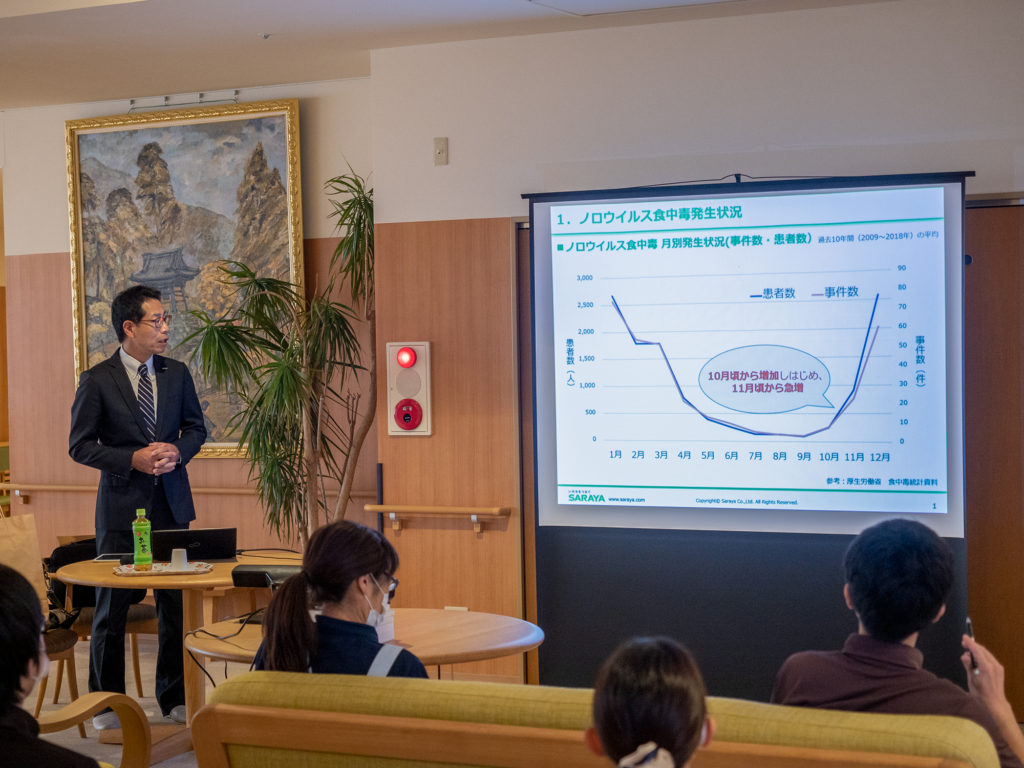

去年の8月に『夏場の食中毒に関する原因と症状、対策』について教えてくださった株式会社SARAYA様から再度講師をお迎えし、冬に猛威をふるうノロウイルスについて勉強会を開催。

10月頃から増加し始め、11月ごろから急増するノロウイルス。

どのように対策し、対処すればいいのか教えていただきました。

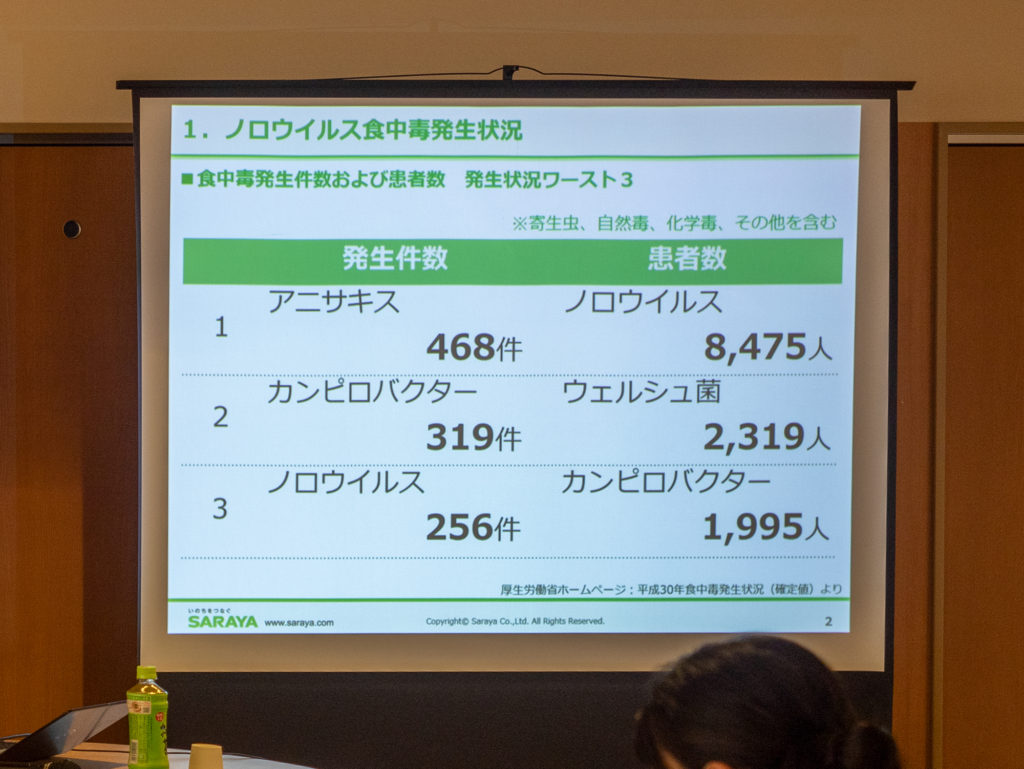

食中毒の年間患者数の約半数はノロウイルスによるもので、うち約7割は11月〜翌年3月の冬季に発生しています。

ノロウイルスは感染力が強く、発生件数より患者数がはるかに多いことからもわかるように、集団発生による大規模な食中毒を起こしやすいため注意が必要です。

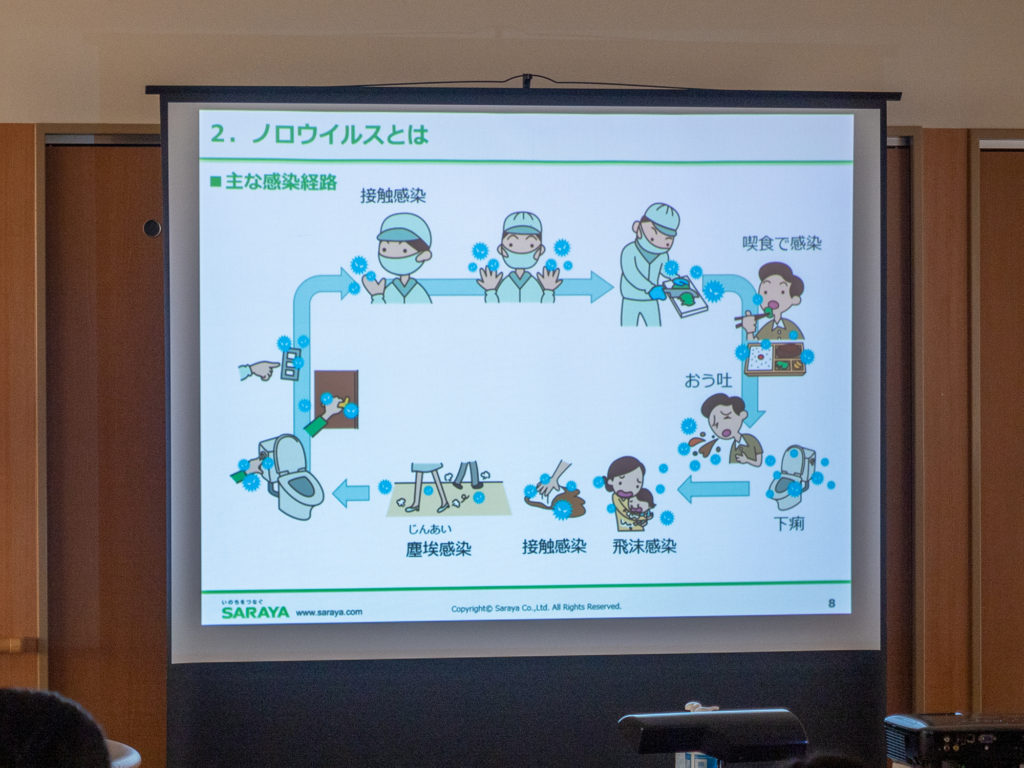

さらにノロウイルスはアルコール消毒への抵抗性が強く、様々な感染経路を持っているため、感染対策をきちんと知らなければなりません。

ノロウイルスは体内に入って24時間〜48時間潜伏し、その後胃をひっくり返すような嘔吐もしくは吐き気が突然、強烈に起きるのが特徴です。

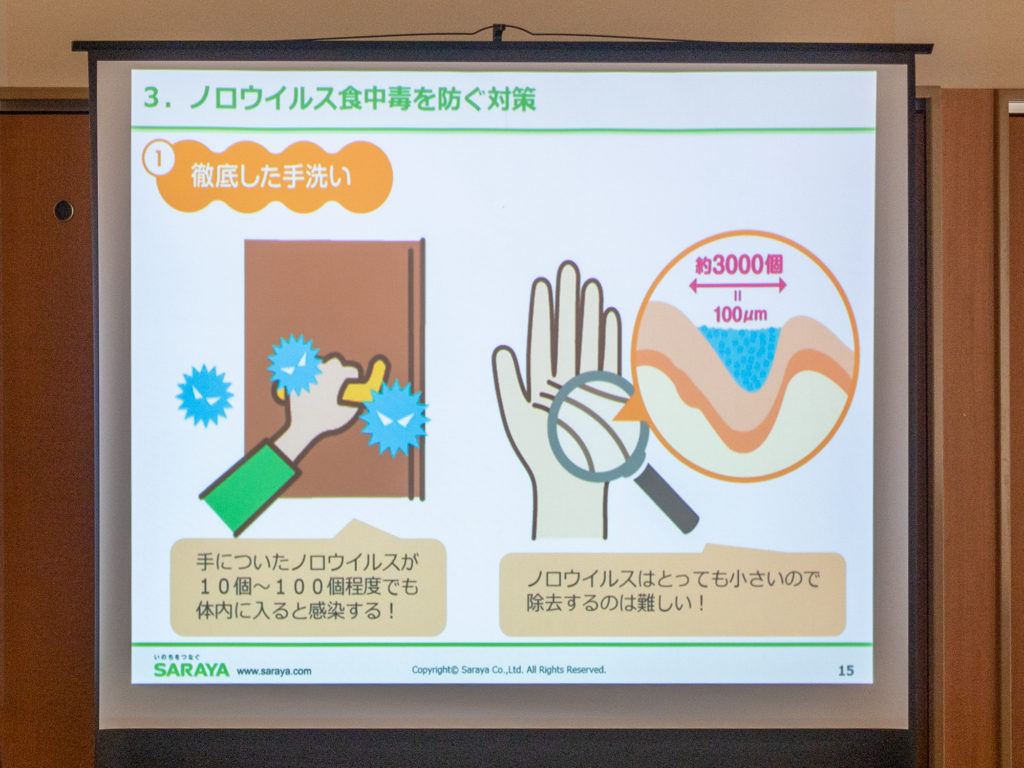

他の細菌と比べるととても小さく、除去するのが難しいと言われていて、わずか10個〜100個程度の少量で感染してしまいます。

では、どのように対策したらいいのでしょうか?

ノロウイルス食中毒を予防する5つの対策

をご紹介します!

ノロウイルス食中毒を予防する5つの対策

①徹底した手洗い

何といってもまずは手洗いから。

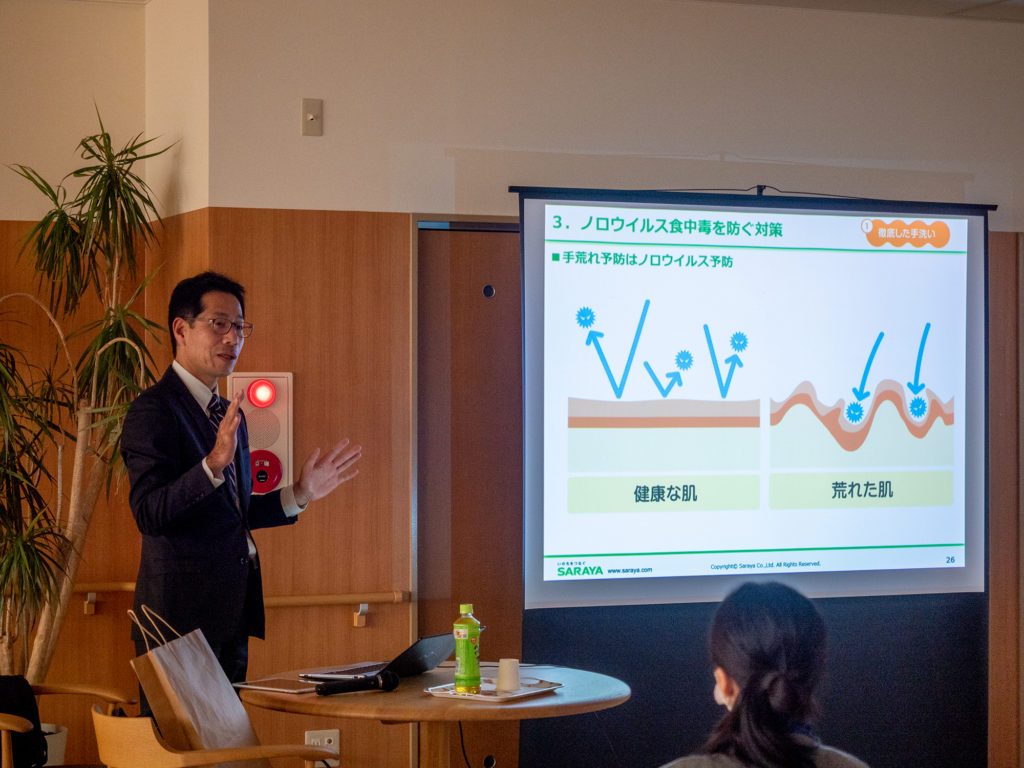

ノロウイルスは非常に小さく皮膚のシワに入り込むため、しっかりと手洗いをして洗い流さなければなりません。

手の皮膚が荒れていると、皮膚の凸凹にノロウイルスが入り込み除去しにくくなるため、ハンドケアをすることもノロウイルス予防のひとつです。

ノロウイルス食中毒を予防する5つの対策

②環境の清浄

清潔な環境は、感染リスクを下げます。

トイレ以外にも、ドアノブやスイッチ、水道の蛇口やシンクなどもノロウイルスの感染が起こりやすく、清潔に保つことが感染拡大を防ぐポイントになります。

ノロウイルス食中毒を予防する5つの対策

③汚物の処理

感染者の排泄物や嘔吐物の中には、大量のウイルスが存在する可能性が高いです。

そのため、感染者の汚物は「すばやく」「適切に」処理することが大切です。

ノロウイルスは非常に小さく軽いため広く飛散し、空気中に蔓延してしまいます。

十分な換気を行い、処理する人以外は汚物に近づけず、広範囲を清浄化することが大切です。

ノロウイルス食中毒を予防する5つの対策

④健康管理

ノロウイルス食中毒は感染した人が扱った食品を周囲の人が食べて感染する二次感染が、発生した要因の約80%を占めます。

このことから食品を扱う人の健康チェックを習慣づける、介護の現場では体調不良を申告しやすい雰囲気作りを心がけることが大切です。

ノロウイルス食中毒を予防する5つの対策

⑤食品の加熱調理

ノロウイルス汚染のおそれのある二枚貝などの食品は、85~90℃で90秒間以上加熱し、食品を中心部までしっかり加熱することが大切です。

5つの対策をご紹介しましたが、介護の現場では特に手洗いが大切!

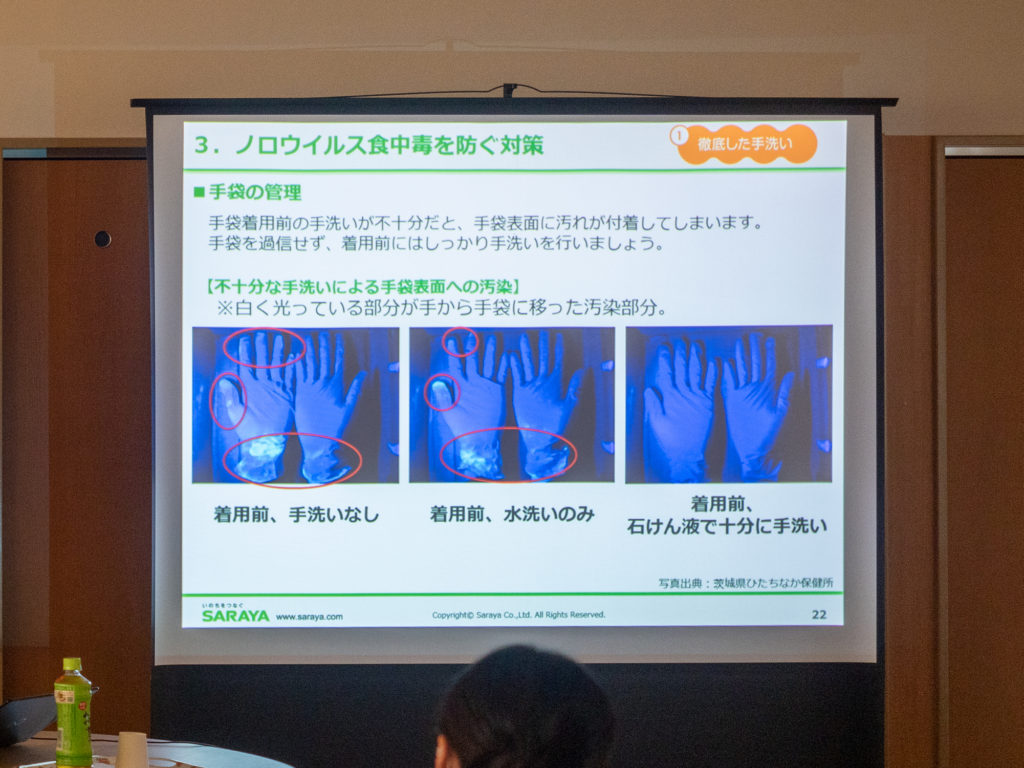

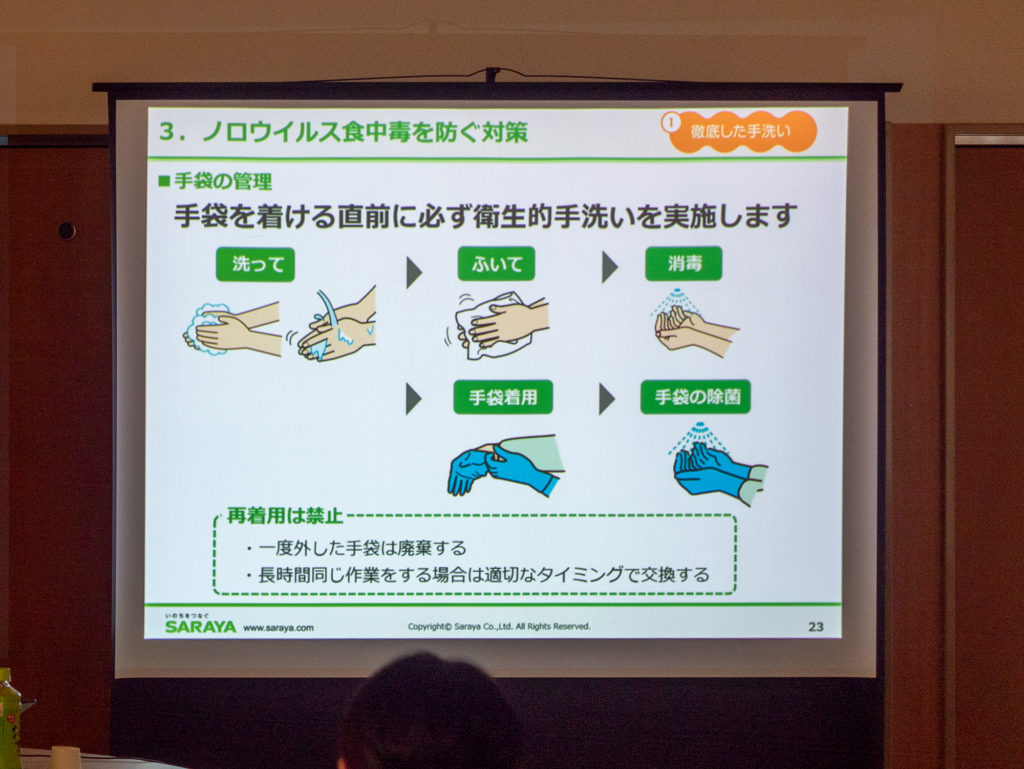

手袋着用前の手洗いが不十分だと手袋の表面に汚れが付着してしまい、感染を拡大させるため、着用前にはしっかりと手洗いを行うことが重要です。